子ども虐待および反応性愛着障害

1.概要・定義

子ども虐待は、逆境的小児期体験(Adverse Childhood Experiences, ACE)を構成する重要な社会現象の一つであり、子どもの身体(遺伝や脳機能発達など)、心理(発達・行動・情緒機能など)、社会的機能に幅広い影響を与えることが研究で判明しています。また、逆境体験を複数もつ子どもはそのトラウマ症状が一つのきっかけとなり、他のトラウマ体験(いじめや孤立など)をひきおこすことが知られており、トラウマ体験とトラウマ症状に対し社会が認識を深め、心配される子どもとご家族に対してトラウマインフォームドケアを実践していくことが求められています。

2.子どものトラウマ症状

養育者へのまとわりつきが年齢相当でない(分離不安)、癇癪がひどい、いらいらが強い、攻撃が多い、発達スキルの停滞・後退(言葉が減った、しゃべらなくなった、歩かなくなったなど)、様々な身体症状(頭痛、腹痛、原病による症状の再現)などの身体化、侵入症状(フラッシュバック)を現実に起こっていると誤って認識→日常的な不安や恐怖、悪夢をよくみる、など多彩です。とくに、発達障害(ASD、ADHDなど)、身体化障害、転換性障害、全般性不安障害、解離幻覚、うつ、など、子どものトラウマ症状は多岐にわたります。

3.診断法

以下に特徴を記します。詳しい診断基準はDSM、ICDなどの診断基準に沿って診断されます。

①反応性愛着障害

同世代との相互交流の乏しさが目立ち、対人場面で過度の恐れや警戒心を示す一方、世話する人には接近と回避が入り混じりなど非常に矛盾した反応を示します。詳しくはDSM-5による診断基準をご参照ください。

②脱抑制型対人交流障害

特定の大人に愛着を示すことなく、知らない人に対しても過度に馴れ馴れしい様子が見られます。しかしその親密さは表面的で浅薄であることが特徴でもあります。年少時に見られるこの障害の中核症状は、見知らぬ人に不適切に近づくこと、見知らぬ人への警戒心の欠如、見知らぬ状況で養育者を確認することができないこと、知らない人についていって慣れ親しんだ養育者から離れてウロウロしたがることなどがあります。無差別的行動には適切な身体感覚の境界が欠けていることも伴うため、これらの子どもは見知らぬ人との関わりにおいて、出しゃばりだったり、攻撃的だったり、身体的に接触しようとすることもあります。

③身体化としての小児心身症

子どもは心身の関係が発達段階にありより心理・社会的ストレスが身体症状化しやすいと言われています。抑圧という心理防衛機制は身体化を助長し、とくに社会的環境の影響を受けやすいことが知られています。

4.治療、支援の方法など

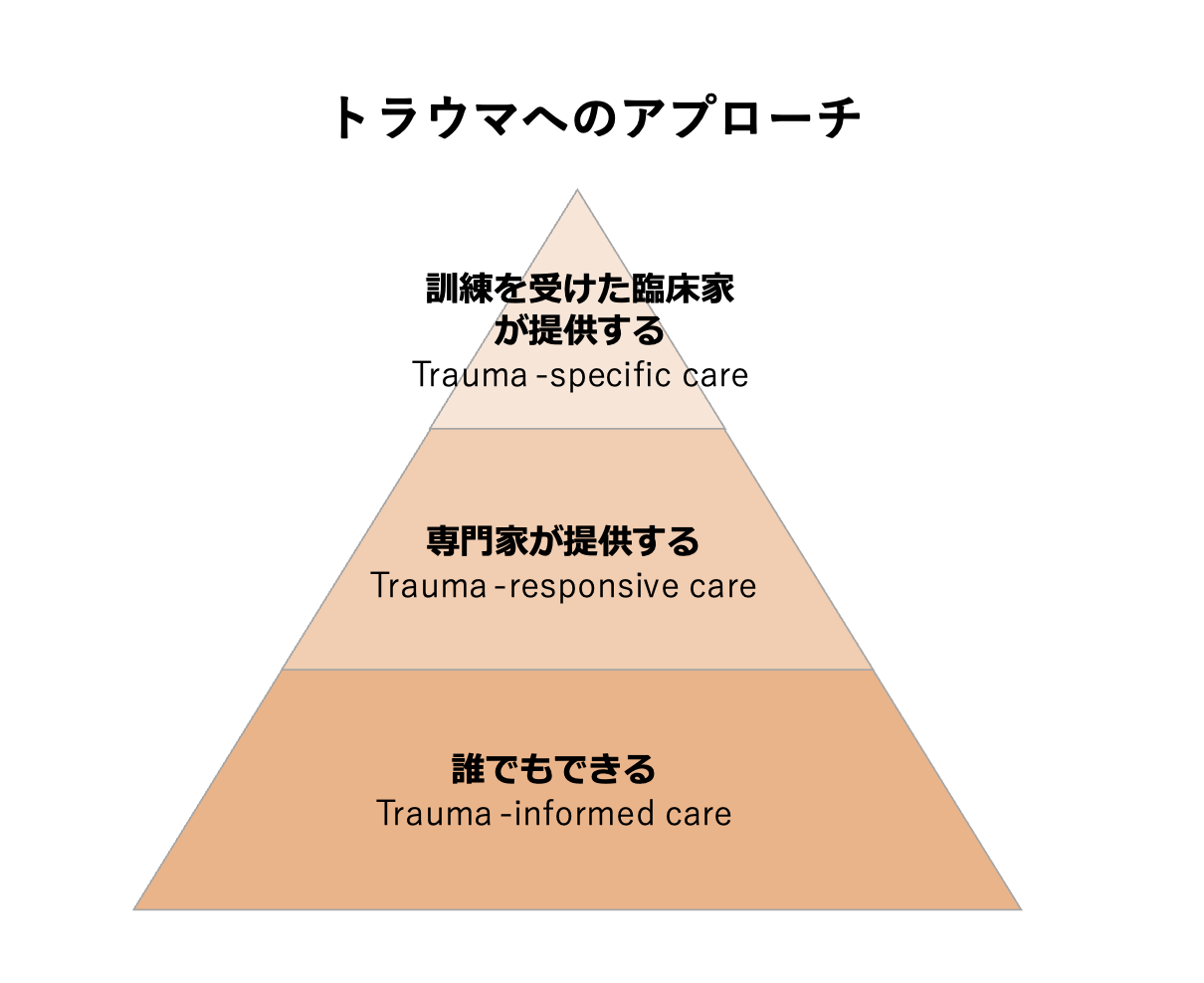

虐待に至る要因は多岐に渡ります。虐待が疑われる状況を確認したとき、まずは個人が社会がどのようにファーストタッチできるのかが重要です。まずは子どもに安全な環境を提供することが重要となりますが、児童福祉法に基づき虐待が疑われる場合は通告が必要となります。図に示したようにトラウマのケアはポピュレーションアプローチからハイリスクアプローチまで段階別に推奨された方法があります。ポピュレーションアプロ―チとして、トラウマインフォームドケア(以下TIC)は専門家だけでなく社会全体が認識しスキルとしてもつべき姿勢と言われています。National Child Traumatic Stress Networkは「関係者全員が、子ども、養育者、医療従事者に対するトラウマティックストレスの影響を評価し、認識し、対応する医療」と定義されています。TICは、「どこがどの程度悪いのか」から「何が起きているのか、起きたのか」に変え本人の強み、保護因子を強調し、そしてエンパワーメントすることから始まります。そのためには目の前の子どもや家族の状況や行動を非難するのではなく、目の前の子どもや家族は「過酷な状況の中、必死で生き抜いてきた勇気ある人」という視点を持って接すること、など思いやりのあるアプローチが必要です。保育者が子どもに優しく注意を払い、保育者が子どもの様子を読み取り、発達に適した方法で対応すること、子どもが保育者に安心し、快適に過ごし、反応すること、これらの子ども・家族の関係性の支援、positive parentingなどの心理教育、これらのスキルを社会全体で啓発していく必要があります。

5.合併症・併存症

育てにくさの要因となる、子どもの身体疾患、神経発達症などは虐待のリスクとなりますまたご家族の身体・精神疾患がある場合も同様にリスクとなり得ます。育てにくさをもつお子さんとご家族に対し、私たち医療が、社会全体が、その方々の苦しみや大変さを想像しながら精神的・社会的孤立を予防し、社会全体が子育てを担う体制もより強化されるべきでしょう

(国立成育医療研究センターこころの診療科 田中 恭子)